Porsche is one of the most iconic and prestigious automotive brands in the world. For over 70 years, Porsche has built a reputation for engineering excellence, luxurious styling, and exhilarating performance. Now, Porsche fans can bring that same passion into their home décor with the Bestwallclock Porsche Wall Clock. Made from an authentic Porsche wheel rim, this stunning timepiece captures the spirit of Porsche in a unique and stylish design.

What is a Porsche Wall Clock?

A Porsche wall clock is a decorative timepiece designed to emulate the look and feel of the iconic Porsche brand. These specialty clocks are crafted using actual Porsche parts or designed to mimic the sleek styling of Porsche vehicles.

Porsche wall clocks typically feature:

- The Porsche logo and script lettering

- Design cues from Porsche models like the 911 or Boxster

- Rims, centers caps, or steering wheels used as the clock face

- High-quality materials like metal and real leather

For Porsche enthusiasts, a Porsche wall clock is the perfect way to display their passion for the brand. The clocks add a touch of luxury and motorsport flair to any space.

The History and Heritage of Porsche

To understand the allure of Porsche wall clocks, it helps to know the history and heritage of the Porsche brand. Porsche has been setting the standard for high-performance sports cars for over 70 years.

The Porsche Story:

- 1948 – The first Porsche sports car, the 356, debuts

- 1950s – Porsche wins its first of many racing victories

- 1963 – The iconic Porsche 911 debuts at the Frankfurt Auto Show

- 1998 – Porsche unveils the Boxster roadster

- Early 2000s – Cayenne SUV and Panamera sedan expand the lineup

Porsche’s Racing Heritage:

- 19 Overall Victories at the 24 Hours of Le Mans endurance race

- Multiple wins at Daytona, Sebring, and many other circuits

- Porsche 917 became one of the most successful race cars ever built

Porsche Style and Design

- Timeless silhouette of the 911 unmistakable

- Functional yet elegant interiors focused on the driver

- Iconic designs like the 356 Speedster and 959 supercar

This rich history and motorsports pedigree is embodied in every Porsche wall clock. They reflect the passion for performance that has defined the Porsche brand through decades of racing and road car success.

Porsche Wall Clock Design and Materials

Porsche wall clocks mimic the elegant design and premium materials found in Porsche’s iconic sports cars. Here are some of the key design elements and materials:

Clock Faces

- Actual Porsche wheel rims or center caps used as clock dials

- Metal, carbon fiber, or leather embossed with Porsche logo

- Instrument cluster and tachometer designs inspired by Porsche models

Housings and Frames

- Polished metal, aluminum, or chrome frames

- Leather straps echoing Porsche’s premium interiors

- Clear acrylic or glass displays resembling headlight lenses

Branding Details

- Prominent Porsche crest logo and script

- Colors from historic Porsche models like Gulf Blue

- Model numbers or racing designations as references

Materials

- Metal: Steel, aluminum, titanium

- Genuine Leather

- Real Carbon Fiber

- Tempered Glass or Acrylic for lenses

Only high-quality durable materials are used to create an authentic Porsche wall clock that will become a lasting heirloom for any owner.

Types of Porsche Wall Clocks

There are a few common design themes and types of Porsche wall clocks available:

Porsche Rim Clocks

- Made from an actual Porsche wheel rim

- Available in different rim sizes and designs

- Often have visible lug holes and valve stem hole

- Rim serves as the clock face

Porsche Center Cap Clocks

- Uses a real Porsche center cap as the clock face

- Polished metal caps featuring the Porsche crest

- Recognizable designs like the Fuchs and Phone Dial caps

Porsche Steering Wheel Clocks

- Iconic Porsche steering wheel as the centerpiece

- Options with functional buttons and switches

- Can incorporate real clock movements into the wheel

Composite Porsche Clocks

- Clocks constructed using a combination of Porsche parts

- Might include rims, caps, steering wheels, and instrument clusters

- Allows for unique designs not based on any single part

This variety lets buyers choose a Porsche clock that fits their budget and matches their interior. Rims and steering wheels add bold automotive flair, while center caps offer a more subtle expression of the driver’s passion.

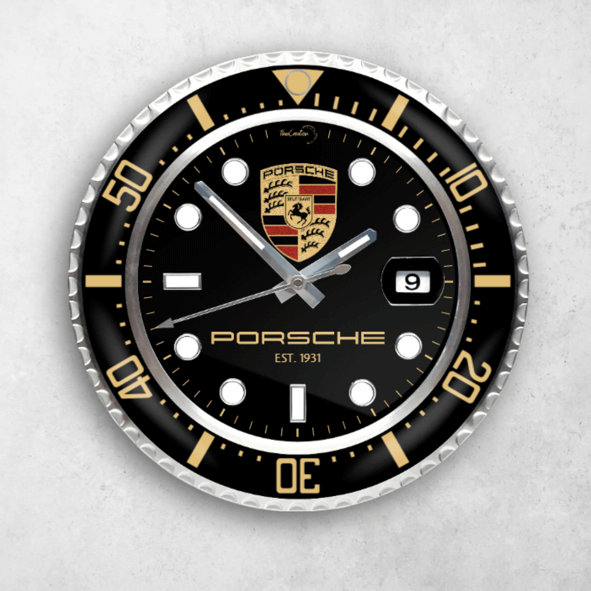

Review of the Bestwallclock Porsche Wall Clock

The Bestwallclock Porsche Wall Clock perfectly encapsulates the performance, prestige, and style of Porsche. Constructed from a genuine Porsche rim, it makes a bold statement in any space.

Design

- Crafted from a 17-inch Porsche alloy rim

- Features five iconic Porsche lug bolts

- Vibrant red seconds hand contrasts the rim’s gunmetal gray finish

- Clear tempered glass display protects the clock face

- Rim elevated on a brushed steel pedestal stand

Branding Details

- Polished Porsche center cap badge at the top of the clock

- Porsche name engraved below the badge

- Model numbers engraved around the outer edge of the rim

Quality Materials

- Durable steel case with scratch-resistant glass lens

- Precision quartz clock movement

- Aluminum alloy rim weighs over 7 lbs

- Rim specially coated to prevent corrosion

Sizing

- Rim diameter: 17 inches

- Overall size: 19 inches tall x 17 inches wide

- Base is 7.5 inches wide

This Porsche clock will be an impressive focal point in any space. The oversized rim makes a bold statement while displaying the owner’s passion for Porsche.

Where to Place a Porsche Wall Clock

Porsche wall clocks are eye-catching statement pieces that deserve prominent placement. Here are some popular spots to show off your Porsche timepiece:

The Garage or Workshop

Displaying a Porsche clock in your garage or workshop lets you admire it while working on your own sports car. Place it front and center so the clock is easily visible.

The Living Room

On the mantel or bookshelf – Position over the fireplace or on a shelf to let the Porsche clock take center stage in your living space.

Home Office

On the desk or wall – Add Porsche flair to your workspace. The clock becomes a conversation starter for office video calls.

Game Room/Man Cave

Over the bar or with memorabilia – Include the Porsche clock in a collection of automobilia and racing memorabilia.

Bedroom

On the nightstand or dresser – Let the Porsche clock set the tone in the bedroom with its sleek styling.

Caring for Your Porsche Wall Clock

Porsche clocks are built to last, but proper care will keep them looking pristine. Follow these tips:

- Use a dry microfiber cloth to gently dust the clock and keep the glass or acrylic clean. Avoid harsh chemicals.

- Check the clock movement annually and replace the battery as needed. Avoid shocks which can damage the movement.

- For rim clocks, periodically inspect the rim for any scratches and reapply protective coatings.

- Keep the clock out of direct sunlight to avoid fading of leather or painted surfaces.

- Ensure the clock sits solidly on its base and hangs vertically to keep the movement accurate.

- Consider keeping the clock’s original packaging to safely store it if you move or need to transport it.

Proper care will ensure your Porsche wall clock remains a reliably functioning showpiece for decades of enjoyment.

Why Porsche Wall Clocks Make Great Automotive Gifts

Porsche wall clocks are popular automotive-themed gifts for any occasion:

Birthdays

- Milestone birthdays for Porsche enthusiasts

- Big Porsche clocks for major birthdays like 50th or 60th

Holidays

- Christmas, Father’s Day, Valentines Day

- Make the clock a centerpiece of automotive holiday gifts

Home Office Gifts

- Give coworkers a fancy Porsche clock for their home office

- Great for boss’ retirement gifts

Garagewarming Gift

- Celebrate the completion of a garage or man cave

- Include other automobilia in a garagewarming gift basket

Special Occasions

- Weddings, anniversaries, graduations

- Significant life event gifts for car lovers

Just Because

- Surprise Porsche fans with an unexpected Porsche clock just because

- Makes an exciting random gift for no occasion

Porsche clocks work for any occasion when you need a top-shelf gift idea for the car enthusiast in your life. The stunning yet functional design is sure to thrill any recipient.

Where to Buy a Porsche Wall Clock

You can find Porsche wall clocks at specialty automotive retailers, gift stores, and online:

Automotive Stores

- Brand-focused stores like Porsche Design stores

- Luxury department store automotive sections

- Motorsport collectible and gift retailers

Big Box Stores

- Target, Walmart, Bed Bath and Beyond

- Department store home goods sections

- Larger oversized rim clocks more common

Online

- Manufacturer websites like Bestwallclock.com

- Large selection of Porsche clocks on Timecreation

- Specialty automotive memorabilia websites

- Auction sites like eBay

For the biggest selection across all budgets, online retailers provide convenient access to Porsche clocks ranging from entry-level to high-end premium pieces.

Conclusion

For Porsche devotees, few things capture the spirit of Porsche better than a stylish and functional Porsche wall clock. The Bestwallclock Porsche Wall Clock is the ultimate homage to this iconic brand. Crafted from an authentic Porsche alloy wheel rim and displaying the famous Porsche crest, this clock brings motorsports inspiration to your living space. Let this extraordinary timepiece demonstrate your passion and appreciation for Porsche engineering and design excellence. The Bestwallclock Porsche Wall Clock is a must-have centerpiece for dedicated Porsche collectors and enthusiasts.

Reference:

https://blog.supertext.ch/2010/01/referat-im-technopark-zurich/

https://shop.porsche.com/us/en-US/p/wheel-rim-wall-porsche-originals-P-WAP0700110L/WAP0700110L